Neulich … in der Notaufnahme

Ein Zufall führte mich neulich in die Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses. Tatsächlich als Patient. Eigentlich war ich in einer anderen Abteilung eingecheckt, sollte aber für eine weitere Untersuchung in der Notaufnahme warten. Gemacht, getan. Die Notaufnahme. Ein Name der bedrohlich klingt und bei vielen unangenehme Erinnerungen wachruft. Ob als Patient oder Begleitperson. Und dabei sind Zeit und Neonlicht noch die angenehmeren Begleiterscheinungen. Kaum ein Ort um den sich wildere Geschichten ranken als in der Notaufnahme. Ich nahm nach der Anmeldung im allgemeinen Warteraum noch einmal Platz. Ich war nicht allein, hier saßen schon einige und warteten auf einen Arzt. Ich setzte mich auch. Die Schwester hatte mich ja gefragt, ob ich etwas Zeit mitgebracht hätte. Was soll ich da antworten.

Ich beobachtete das stete Treiben, das wechselnde Publikum und die nie in unangebrachte Hektik verfallenden Schwestern und Ärzte. Nur das Publikum der mit mir im Wartebereich Sitzenden änderte sich nicht.

Ich musste lächeln. Hier saß ich tatsächlich vor einigen Jahren des Nachts schon einmal und wartete auf die Behandlung meiner Mutter, die sich bei einem Sturz das Schienbein verletzt hatte. Und es dauerte. Zeit, dass ist das was man hier immer mitbringen muss. Die Nacht hatte mich und den leeren Warteraum vor der Notaufnahme in einen dumpfen Mantel der Ruhe gehüllt. Nur ein monotones Piepen und Hupen von Geräten zur Überwachung von Patienten durchdrang diesen Nebel. Ein Krankenwagen rollte vor die Tür. Ein vermutlich Betrunkener, der scheinbar unglücklich gestürzt ist, wird eingeliefert. Ich kann es durch die Scheibe beobachten. Routiniert und Kompetent erklären die mitgefahrenen Polizeibeamten der Schwester den Sachstand, Routiniert und Kompetent wird der Patient übernommen und in einen Behandlungsraum weitergeschoben. Im hier und jetzt erscheint routiniert und kompetent eine Schwester und ruft einen Namen in den überfüllten Wartebereich. Niemand erhebt sich. Die Schwester verschwindet.

Damals in der Nacht im Warteraum schwang irgendwann die Tür zur Notaufnahme auf. Eine Frau wurde in den Wartebereich geführt und angewiesen sich zu setzen. Da waren wir plötzlich zwei. Unruhig rutschte sie auf ihrem Stuhl hin und her. Auf Anfang 30 schätzte ich sie. Schlank, blond. Ich konnte sie mir gut auf einer ausgelassenen hippen Dance-Party vorstellen. Mit einer zu viel genommenen Pille oder einer Nase voll zu viel von irgendwas.

Die Schwester reißt mich wieder aus meinen Gedanken. Sie positioniert sich erneut vor dem Warteraum und ruft einen neuen Namen. Keine Reaktion aus dem Wartebereich. Sie verschwindet achselzuckend.Im Hintergrund hört man einen Patienten aus einem der anderen Räume pöbeln. Nicht jugendfrei.

Unvermittelt stand meine nächtliche Wartebereichsblondine auf und irrlichterte durch den Raum, mich nahm sie nicht wahr. Sie breitete ihre Jacke über zwei Stühle aus und begann sich auszuziehen. Bettfertig zu machen. Als sie nur noch im knappen Slip neben mir Stand, zog ich doch einmal den Rat einer Schwester hinzu. Mir schien es besser so. Ein `Danke´ der Schwester und ich war wieder allein im Wartebereich. Eine seltsame Begegnung.

Die ersten 3 Stunden habe ich schon rum. Keine Bewegung im Wartebereich. Lediglich zwei Damen die einen Schwächeanfall hatten oder vortäuschten, um schneller zum Arzt zu kommen, wurden mit einem Tropf versorgt und in den Wartebereich zurückgesetzt. Hat wohl nicht geklappt. Auch ein weiterer namentlicher Aufruf der Schwester verhallt unerwidert. Ich frage mich, ob sie sich Namen ausdenkt, um eine gewisse Bewegung im Raum vorzutäuschen. Was wäre, wenn ich einfach mal aufstehen würde, wenn sie einen Namen ruft? Ich lasse es.

6 Stunden sind rum. Ich überlege, ob ich abbreche und morgen wieder komme. So schlecht geht es mir eigentlich gar nicht. Aber sechs Stunden für nichts? Einfach ungenutzt verpuffen lassen? Es muss ja irgendwann mal losgehen. Zu essen gibt es bedauerlicherweise nichts. Aber wenigstens Wasser.

Bewegung auf dem Flur. Ein Patient wird versorgt in die Nacht entlassen. Ich freue mich für ihn. Mein Neid geht allerdings mit ihm mit. Dafür wird ein weiterer Gast in den Wartebereich geführt und mit den Worten verabschiedet, „noch einen kleinen Moment bitte zu warten. Der Neurologe meldet sich!“ Ich muss grinsen. Da will ich auch hin. Das kann dauern, ich sitze ja schon 7 Stunden hier. Und wehe der Typ ist ein Privatpatient, dann flippe ich aus. Was kostet eigentlich eine Zusatzversicherung? Würde die das Ganze beschleunigen? Zumindest werden die Inhaber dieser Versicherung an einem eigenen Empfang begrüßt. Der Typ bleibt im Eingangsbereich des Warteraums erwartungsfroh stehen.

Manchmal hat die Schwester einen Treffer und es springt tatsächlich jemand im Wartebereich auf und folgt. Glücklicher Dieser. Der vom Notarzt abgesetzte steht noch. Wohl doch kein Privatpatient.

Nach 9 Stunden sucht der noch immer Stehende das Gespräch. Ich glaube, er hat nicht mit solch einer Wartezeit gerechnet. Ich gebe kurz meine Lebensgeschichte der letzten 9 Stunden wieder. Andere im Wartebereich bestätigen. Das Lächeln verschwindet, er setzt sich.

Ich überlege wieder doch abzubrechen. Die Bilder an der Wand des Wartebereichs erzählen mir nichts mehr Neues. Ein geistiges Ringen beginnt im Kopf. Nein, kommt nicht in Frage, ich ziehe durch. Trotz Hunger. Es gibt nichts hier. Der Weg zum Fressalienautomaten ist weit. Ich könnte in der Zeit auf dem Weg zum Automaten in der Empfangshalle aufgerufen werden und nicht da sein. Das gleiche gilt für einen Klogang. Nicht nach 10 Stunden Warterei. Ich verkneife mir beides.

Um 23.45 Uhr wird mein Name aufgerufen. Es ist wie der unerwartete Hauptgewinn bei einer Tombola. Ich starre ungläubig die Schwester an und verdrücke ein Tränchen des Glücks. Die Ärztin wirkt übermüdet, nimmt sich aber Zeit. Am Ende kommt nichts heraus. Nehmen Sie täglich 3 Kopfschmerztabletten, dann wird das schon. Ich weiss nicht, ob ich protestieren oder glücklich sein soll. 12 Stunden für nichts. Andererseits nichts Schlimmes. Auch gut. Ich verabschiede mich im Warteraum, wir waren immerhin fast 12 Stunden zusammen, das verbindet. Die Nacht empfängt mich kühl. Notaufnahmen sind ein eigener Kosmos. Hier gibt es keine Zeit und schon gar keine Tageszeiten. 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Ich bewundere die Mitarbeiter, aber es gibt schönere Orte zum Warten.

Neulich … auf dem Heldenmarsch

Wie aus dem Nichts kamen mir erst vereinzelt und dann immer mehr Menschen mit Rucksäcken und Wanderschuhen entgegen. Eine Wandererflut, die mich plötzlich umspülte und meinen Vorwärtstrieb empfindlich hemmte. Was war hier los, wo wollen die alle hin, und vor allem, warum hier? Mein Weg führte mich nicht über einen klassischen Wanderweg durch den Schwarzwald, ich war auf der Promenade an der Elbe, wo man normalerweise nur gemütliche Spaziergänger, Gruppen mit Bollerwagen und Einweggrill, und Hundeführer trifft, die ihren Weg zum Elbstrand suchen. Was sollte das alles hier? Ich nahm meine Gedanken mit nach Hause und recherchierte: Die Leute waren auf einem organsierten Marsch durch die Stadt. Aha. 100 Km marschieren. Wow. An einem Tag?! Wie seltsam und irgendwie fand ich es, nun ja, bescheuert. Ich belächelte diese Aktion und vergaß sie … bis meine Frau mir freudestrahlend eröffnete „Schatz, wir gehen wandern. Ich habe uns für einen Marsch angemeldet. Mir wurde etwas weich in den Beinen. 42 Kilometer. Das ist ein Marathon. Der gute Mann, der damals eine wichtige Nachricht über 42 km nach Athen trug, ist im Anschluss verstorben. Will sie mir etwas damit sagen? Diese Distanz strengt mich schon mit dem Fahrrad an. Ich blickte runter zu meinen Füßen, die sich sichtlich unter meinem etwas vorstehenden Bauch zu verstecken versuchten. Ihr Armen, dachte ich, jetzt werden wir auch welche von den mir so belächelten. Aber was soll es, wir lieben ja Herausforderungen.

3 Grad, 7 Uhr am Morgen, der Kaffee ist gut. Der Schulhof einer Waldorf Schule irgendwo in Schwerin ist der Startpunkt. Wir stehen mit 748 anderen motivierten Menschen und Hunden bereit und warten auf den Beginn einer ambitionierten Wanderung. Die Route: Um vier der sieben Seen bei Schwerin. Die Funktionshose sitzt, die Schuhe drücken jetzt schon. Hält der Rücken? Und alles andere auch? Der Startschuss. Das Feld schiebt sich laut plaudern auf den Rundweg am Ufer des ersten Sees. Das Feld sortiert sich. Menschen haben viel zu erzählen. Unfassbar viele Gesprächsfetzen vermengen sich zu einem Stimmen- und Themenwirrwarr. Erst nach der ersten Versorgungsstation verteilt sich das Feld noch ein wenig mehr und es wird ruhiger um einen herum. Der Weg ist wunderschön. Immer am Ufer der Seen entlang. Die Füße tragen. Km 15, kein Problem. Die Hüfte meldet sich, aber entspannt. Km 20, der Schmerz aus der Hüfte wandert in die Oberschenkel. Km 30. Die persönliche Bestleistung; weiter bin ich noch nie am Stück gelaufen. Der Schmerz ist nach einem Zwischenstopp in den Knien, weiter in die Fußgelenke gewandert. Ich glaube, es bildet sich eine Blase unter dem rechten Fuß. Km 35. Langsam näheren wir uns wieder dem Zentrum von Schwerin, die wirklich schöne Altstadt (hier müsste ich eigentlich noch einmal gemütlich einen Espresso trinken gehen) passieren wir, das Schloss wird zum weiteren Begleiter. Die Schmerzen aus dem Körper haben sich in den Füßen gesammelt, die Hüfte und Oberschenkel sind bereits tot. Km 40. Eine Mischung aus Euphorie, Ungeduld und ich brauche neue Füße macht sich breit. Nur noch zwei Kilometer (Euphorie), hoffentlich sind die bald vorbei (Ungeduld) und `ich schmeiß mich hier und jetzt auf den nächsten Rasen zum Sterben´ (Verzweiflung), sind meine Gedanken. 500 Meter. Normalerweise kein großes Problem. Heute sind es die längsten Meter meines Lebens. Meine Füße schreien mich an. Ich glaube, die Beschimpfungen sind nicht jugendfrei. Ich höre ihnen einfach nicht zu. Das Ziel, der rote Teppich, Applaus, strahlende Finisher begrüßen einen. Alle Schmerzen vergessen. Wie geil. Nächstes Ziel: 55 km in Kopenhagen.

Danke an die Organisatoren des Heldenmarsches in Schwerin am 05.04.2025, das war wirklich toll.

Neulich … beim Gin-Tasting

Es gibt ja so Dinge, die erstaunen einen dann doch ein wenig, wenn man den Ursprung von etwas erfährt was man sehr mag, der Ursprung aber dann seltsame Erinnerungen in einem wecken. Zumindest geht es mir so, wenn ich den Begriff `Genever´ höre. Der aus Holland stammende Schnaps in pigmentstarkem Rot. Ich habe sofort einen süßen, nein, einen sehr süßen Geschmack auf der Zunge, befinde mich auf einer Party am Ausgang der 80er Jahre und höre einen wilden Mix aus Mano Negra, Pink Floyd und Prince. Und nicht nur die Finger kleben. Auch der Plattenspieler und der Rest der Musikanlage sind ertränkt in klebrigem Alkohol. Die Kopfschmerzen für den nächsten Tag sind vorprogrammiert.

Ich sitze in einer Gin-Destillerie und lausche den kurzweiligen Geschichten eines Fachmanns. Ich habe ein Gin-Tasting gebucht. Nach der Genever-Geschichte weiss ich – Gin ist recht billiger Alkohol. Der Ursprung von Gin ist der holländische Genever. Ich werde den süßen Geschmack im Mund nicht los und versuche die eigentliche Basis eines Gins, den Wacholdergeschmack, aus meinen letzten Erinnerungen an Genever heraus zu schmecken. Geht nicht. Der Zucker siegt. Ich hol mir lieber schnell noch einen Gin-Tonic zur Ablenkung von der Bar und lausche weiter den Ausführungen unseres Guides. Die Geschichte des Gins ist spannend, aber nicht besonders lang. Anders verhält es sich bei allem Anderen was dann am Ende einen guten Gin ausmacht. Die Zusammensetzung der Botanicals, der Kräuter, Gewürze, Zutaten, die jeden einzelnen Gin ausmachen und jeder Hersteller sein eigenes Rezept wie einen Schatz hütet. Das auch die Herkunft der einzelnen Elemente eine Rolle spielt, ist natürlich selbst redend. Zumindest kann ich jetzt einigermaßen verstehen, warum manche Gins deutlich teurer sind als andere. Ob gerechtfertigt oder nicht, muss jeder für sich entscheiden.

Ich habe erstmalig einen Gin pur probiert. Nicht so schlecht, aber Gin ist eigentlich ein Mischgetränk und da beginnt jetzt das wahre Abenteuer. Wie trinke ich einen guten Gin, ohne den eigentlichen Geschmack zu zerstören? Ich lerne schnell, mit Tonic aufgießen ist nicht immer der eleganteste Weg und kann kontraproduktiv für den Geschmack sein. Ich hole mir noch einen Gin-Tonic von der Bar.

Nebenbei schnuppern, probieren, fachsimpeln wir in der kleinen interessierten, lernwilligen Gruppe. Immer mal unterbrochen von einem kleinen Gang zur Bar.

Was nehme ich mit aus dieser illustren Runde? Erst einmal, man kann alles zelebrieren. Man kann viel Zeit darauf verwenden, sich mit Geschmacksnuancen auseinanderzusetzen. Das kann viel Spaß machen. Man kann auch viel Geld in Gin und das ganze Drumherum verwenden. Die Tonic-Branche hat da ja auch mittlerweile einiges zu bieten. Von klassischem, mediterranen, cherry blossom, grapefruit, ….usw. Von den ganzen Anbietern einmal abgesehen. Wenn man allerdings keinen großen Spaß daran hat, dann kann man seinen Gin auch einfach mit Eis, Tonic und einem kleinen Sprengsel Zitrone wunderbar genießen.

Neulich ... auf Bunkertour

Es ist einer der vielen Bunker in Altona, den kaum einer mehr wahrnimmt. Ich lud einen Freund zu einer Führung durch diesen Bunker ein und der fragte nur mit großen Augen „Bunker in der Behringstraße??“ Er wohnt ja erst 60 Jahre in Ottensen, woher soll er das auch wissen?! Aber ich muss ihm Recht geben. Er fügt sich in das Gesamtbild des Straßenzuges grandios ein. Man muss genau hinsehen, um ihn überhaupt wahrzunehmen.

Die Führung entführte mich für zwei Stunden in die dunkle Welt des II Weltkrieges und weiter in die kalte Welt des Kalten Krieges. Dieser Bunker wurde erstaunlicher Weise in den achtziger Jahren noch zu einem Atombunker aufgerüstet. Still und heimlich. Das allerdings eher halbherzig. 14 Tage sollte man es darin im Ernstfall aushalten können. Vermutlich eine unrealistische Zahl, wenn man mit den gegebenen Materialien und dem geplanten Fassungsvermögen an Menschen rechnet. Und dann muss ich mich im Falle eines Atomschlags auch ernsthaft fragen, wenn ich denn die 14 Tage doch irgendwie rumbekommen habe, ob ich denn da überhaupt raus möchte? Was erwartet mich da draußen vor der Tür? Eventuell eine Welt, in der ich mir wünsche, ich hätte den Bunker nie erreicht?! Ich möchte nicht darüber nachdenken. Es ist ein beklemmendes Gefühl in solch einem Bunker zu stehen. Meterdicke Mauern, keine Fenster, kein Tageslicht. Die Wände drücken auf die Stimmung, obwohl der Raum ja eigentlich Sicherheit geben soll. 14 Tage? Kaum vorstellbar.

Im II Weltkrieg war der Hochbunker in der Behringstraße Teil des Bunkerprogramms Adolf Hitlers zum Schutz der Bevölkerung. Innerhalb kürzester Zeit wurden in Hamburg Hoch- und Tiefbunker in großer Zahl gebaut. Die genaue Zahl ist unbekannt. Das zuständige Bauamt erhielt im Krieg einen Volltreffer und sämtlich Pläne über Art, Lage und Ausmaße lösten sich in Rauch auf. Das heißt, es liegen noch immer eine unbekannte Anzahl an Bunkern in der Erde, von denen man nichts weiß. Das ist spannend und bei jedem Neubauprojekt in Hamburg, kann es beim Tiefgaragenbau zu einer interessanten Überraschung kommen.

Es gibt zahlreiche schon bekannte Bunker in Hamburg, durch die regelmäßige Führungen stattfinden. Und kein Bunker gleicht dem anderen. Alle haben ihre eigenen Besonderheiten. Meine Bunkerführung wurde von Sandra Latussek angeboten. Sie bot eine wirklich hochgradig informative und gleichzeitig spannende Geschichtsstunde und ich möchte deshalb ihr und anderen Führungen nicht die Pointen wegnehmen. Deshalb übe ich mich in Zurückhaltung, auch wenn es schwerfällt. Aber ich kann verraten, der Aufbau eines solchen Bunkers und seiner teilweise genialen Funktionen, sowohl im technischen als auch im menschlichen Bereich, sind beeindruckend und gleichzeitig auch erschreckend. Natürlich kann man sich einen nächtlichen Luftangriff über der Stadt nicht vorstellen, wenn man nicht dabei gewesen ist. Aber man bekommt eine Ahnung, was es heißt, des Nachts nur das Nötigste aus der eigenen Wohnung mitnehmen zu können und beim stillen Verharren mit hunderten von anderen Menschen in Bunkern und Schutzräumen den Lärm der detonierenden Bomben, die Erschütterungen zu ertragen und die Ungewissheit, was einen nach etwa 20 Minuten Bombenhagel draußen erwartet. Ob das eigene Haus noch steht oder man obdachlos geworden ist, so wie es bei der Operation Gomorrha im Juli 1943, dem sogenannten Feuersturm, viele tausende von Hamburgern traf. Die psychische Belastung für die Bevölkerung ist einfach für die Nachgeborenen nicht vorstellbar.

Mit gemischten Gefühlen verließ ich den Bunker nach der Führung. Man blinzelt in das helle Tageslicht und fragt sich nach der Sinnhaftigkeit solcher Bunker in der heutigen Zeit und ärgert sich gleichzeitig dabei, dass der Mensch immer noch so gerne Kriege führt und irgendwie nichts dazulernt. Aber eins stand für mich beim Verlassen des Bunkers fest: Es gibt in zu wichtigen Positionen auf dieser Welt, zu viele therapiebedürftige Menschen, die den Frieden empfindlich stören.

Da mir die Tour ausgesprochen gut gefallen hat, empfehle ich sie weiter. Wer mehr wissen möchte, geht einfach auf die Seite von Sandra Latussek www.vergangenundvergessen.de. Hier gibt es noch viele weitere Interessante Führungen zu entdecken und da ist bestimmt für jeden etwas dabei.

Neulich … auf Sylt

Vielleicht ist der Dezember nicht der beste Monat, um einen kleinen Ausflug nach Sylt zu unternehmen. Es wird nicht wirklich hell und dann auch noch schnell wieder dunkel. Am Strand friert man sich den Mors ab und bei Wind wird das Gesicht sandgestrahlt. Peeling für lau. Aber für eine Auszeit ist es nahezu ideal, denn man ist ziemlich alleine hier. Der größte Menschenauflauf findet am Tinnumer Glühweinstand der freiwilligen Feuerwehr in der Friedrichstraße statt, da können schon mal 10 Leute für den guten Zweck Glühwein trinken. Nach der guten Tat fürs Gewissen, geht es ab 20 Uhr rüber ins Café Orth. Hier ist dann immer freie Platzwahl. Die Schweinelampe wärmt und der Abend kann weitergehen. Der Rotwein hält seine Zimmertemperatur auch bei Minusgraden. Den Kopf wieder frei bekommt man am nächsten Tag beim Rundgang ums Rantumbecken oder auf dem Morsumer Küstenweg. Kaum Leute. Hier und da ein Hundebesitzer auf Gassirunde oder verfrorene Touristen im Rentenalter, die den Weg kreuzen. Keine Jogger, keine desorientierte E-Bike-Fahrer gehobenen Alters, die die Kontrolle an das Fahrrad abgegeben haben. Die Insel der Reichen und Schönen ist jetzt frei von denen und man kann die wahre Schönheit der Insel im Grau des Himmels sehen. Da kaum einer da ist, bin ich zeitweise das Schönste weit und breit. Ein sehr aufwertendes Gefühl. Man sollte sich auch mal selbst ein Kompliment gönnen. Kommt die Sonne kurz durch, gebe ich den Rang auch schnell wieder ab. Es ist noch vor Weihnachten, die Reisewelle wird erst noch kommen. Es gibt nicht viel zu tun hier. Auch der Tabledanceschuppen hat zu. Sollte man eine Kombination aus Poledance und Karaoke anbieten, um mehr Gäste zu locken? Wenn schlechte Sänger sich auf die Bühne trauen, warum dann nicht auch schlechte Tänzer an die Stange? Poledancekaraoke? Ich behalte den Gedanken als Geschäftsidee im Kopf. Die wenigen Touristen wärmen sich stattdessen lieber bei Teeseminaren in einem der vielen Teestuben. Die Dichte der Teeläden ist in Westerland erschreckend hoch. Ich nahm von einem der vielen angebotenen Seminare Abstand. Keine Lust auf mehr Kontakte als notwendig. Deshalb bin ich ja nicht da. Außerdem brauche ich keine weitere Teekanne. Es gab auch nur Auslaufmodelle im Angebot. Es ist ja das Schöne, man muss gar nichts machen, wenn man nicht möchte. Wen es reizt, der geht in die Dünen, an den Strand oder in die Stadt und lässt sich durchpusten, durchfrieren und nassregnen. Wie ich. Ich brauche das. Und wenn der Tag geht und die Wangen immer noch rot von dem Wind und der Kälte sind, dann setzt man sich wieder in eins der Cafés und beendet den Tag mit einem warmen Eiergrog. Vielleicht ist der Dezember doch der beste Monat, um einen kleinen Ausflug nach Sylt zu unternehmen.

Neulich … im Schallplattenmuseum

Jetzt habe ich es doch tatsächlich einmal geschafft, das Presswerk der TELDEC im Schleswig-Holsteinischen Nortorf zu besuchen. Als Liebhaber der schwarzen Scheiben wurde es Zeit. Immerhin soll man dem Vinylhimmel dort recht nahekommen. Wurde mir so gesagt. Und ich nehme es vorweg, es ist schon ganz schön großartig hier. Nur das die TELDEC hier schon lange keine Schallplatten mehr presst und bereits 1989 die Plattenproduktion einstellte. Die ehemaligen Produktionshallen bestehen ebenfalls schon lange nicht mehr und haben der aufstrebenden Kleinstadt Platz machen müssen. Es verblieb nur das ehemalige Kesselhaus. Und genau hier hat sich vor kurzem das Deutsche Schallplattenmuseum eingerichtet. Als Schallplattenmuseum kann man doch eigentlich gar keinen besseren Platz finden als in einem ehemaligen Presswerk. Guter Einstand.

Ich mag Schallplatten, und es war ein ergreifender Moment, in dem Ausstellungsraum ganze Regalwände mit Schallplatten zu sehen. Zwei Archive vom NDR sind hier ausgestellt. Der Raum dazwischen ist mit allen Arten von Schallplattenspielern, Presswerkzeugen und Hifi-Möbeln liebevoll bestückt. Mein Herz ging auf bei den verschiedenen historischen Musikmöbeln, die man getrost als Kompaktanlagen der Hifi-Frühzeit in Eiche bezeichnen kann. Hier fühle ich mich wohl, hier möchte ich bleiben. Ein heimeliges Gefühl machte sich in mir breit. Ein wenig wie nach Hause kommen bei den Eltern. Ich war kurz davor mich in einen der 60er Jahre Sessel zu fläzen und die Schuhe auszuziehen. Die in greifbarer Nähe stehende Musiktruhe ist praktischer Weise zur Bar umgestaltet. Plattenspieler und Platten gäbe es ja genügend, um den weiteren Tag angenehm zu gestalten. Was will ich denn noch mehr? Der Sessel ist allerdings nur Deko. Schade

Ich nehme einen anderen Hocker, die Schuhe lasse ich an. Zeit einmal kurz die Rahmeninformationen über das Werk zu checken: Das Presswerk der TELDEC hat im großen Stil produziert und nicht nur die Rolling Stones gepresst. Auch weniger nachhaltige Musik wurde von hier aus auf den Markt geworfen, wenn man sich die Liste der Künstler und Sampler einmal ansieht. 1.000 Mitarbeiter schaffen schon so einiges weg. Viel davon verstopft heute die 1-EURO-Kisten der Plattenhändler und Flohmarktverkäufer. Massenware für die Trends der jeweiligen Zeit. Vielleicht sollte eine Initiative zur Befreiung der 1-EUR-Kisten gegründet werden. Sollte man nicht ernsthaft darüber nachdenke, ob die Rohstoffe nicht lieber wieder dem Kreislauf der Wertstoffrückgewinnung zugeführt werden sollten? Es wurden in diesem Werk immerhin 850 Millionen Schallplatten hergestellt. Das ist schon eine ganze Menge an Wertstoffen, die dafür Verwendung fanden. Und wie viele neue Schallplatten könnten aus diesen zurückgewonnenen Rohstoffen gepresst werden? Der Hocker hält mich noch fest. Erinnerungen fließen. Sollte ich doch kurz in die Bar greifen? Mit TELDEC verbinde ich noch etwas. Sie hatten häufig sehr hässliche, wenig liebevoll gestaltete Labels auf den Schallplatten. Funktional, in kalten Farben, weiß, blau, grau. Das sieht ja nicht aus, wenn sich so etwas auf dem Plattenteller dreht. Das Auge hört ja schließlich mit und da machen die runden Aufkleber auf den LPs von Island-Records oder Atlantic einfach mehr her. Meine Gedanken schweifen ab, ich gehe noch einmal an dem Sessel vorbei. Tolles Ding. Ob es auffällt, wenn er nicht mehr da ist?

Das Museum ist eine Reise wert. Hier arbeiten Leute, die mit Herzblut dabei sind, immer Rede und Antwort stehen und so manche Anekdote zu berichten wissen. Viele Schallplatten in diesem Museum können über einen QR-Code abgerufen werden. Stöbern in den weiten der Plattenregale gehört dazu und wenn die Konserve nicht reicht, dann gibt es regelmäßige Live-Events auf der kleinen Bühne in der Empfangshalle. Und irgendwann setze ich mich doch noch in einen der coolen Cocktailsessel und ziehe die Schuhe aus. Nur fürs gute Gefühl.

Neulich … auf Amrum

„Nächster Halt … Nebel … Mitte“ haucht lasziv die Dame aus den Lautsprechern des Linienbusses und kündigt die nächste Haltestelle an. Es ist nicht der Busfahrer, davon habe ich mich noch selbst schnell vergewissern können. Die Stimme stammt aus der Konserve, der Fahrer brachte eher ein schroffes, aber nicht unfreundliches `Moin´ über die Lippen als ich meine Fahrkarte bei ihm kaufte. Wir sind auf Amrum. Zwei Tage Auszeit. Amrum, die kleine Schwester der Inseln Föhr und Sylt in der nordfriesischen Ecke der Nordsee. Im Gegensatz zu den großen Schwestern - ohne Autos. Natürlich fahren hier Autos, aber eigentlich ist nur die An- und Abfahrt zu den Unterkünften erlaubt. Wir haben das Auto in Dagebüll gelassen und nach der Fährfahrt die Öffis genommen. Hat sich gelohnt „Nächster Halt … Norddorf … Aussichts … düne“ Wir sind gleich da und schon haucht es aus dem Lautsprecher „Nächster Halt … Norddorf … Mitte“. Die Ansagen sind so langgezogen, wie die Fahrt zwischen zwei Haltepunkten.

Unser Hotel, ein kleines feines Quartier unter Reet, mit Restauration und wenigen Zimmern. Eine gute Stube, Friesenfliesen an der Wand. Es ist Herbst, aber das Wetter meint es gut und wir beschließen einen kleinen Spaziergang zu machen. Eine spontane Eingebung lenkt unsere Schritte in Richtung Wittdün. Also den ganzen Weg zurück, den wir vorhin noch mit dem Bus und der lasziven Damenstimme gefahren sind. Wir wollen zur Blauen Maus, oder wie die Dame es so schön sagte „Nächster Halt Wittdün … Blaue … Mausssss“. Die Blaue Maus ist eine beliebte Inselkneipe. Sie ist die Inselkneipe. Denn weitere gibt es eigentlich nicht. Hier kommen sogar die Insulaner zum Feierabendbier zusammen. Trotz der Touristen. Das sagt einiges aus. Die Maus hat einiges zu bieten. Zum Beispiel 500 verschiedene Whisk(e)ys. Ich schaffe es nicht, sie an diesem Abend alle durchzutesten. Aber der Reiz ist da, die Kondition nicht. Muss ich wohl das Vorhaben auf einige weitere Abende verschieben. Oder Urlaube. Ein Grund mehr, die Insel wieder zu besuchen. Um 22.05 Uhr fährt der letzte Bus nach Norddorf. Auf unsere Beine oder ein Taxi wollen wir uns nicht verlassen.

Frische Luft am nächsten Tag kann nicht schaden. Wir wollen die Insel erlaufen. Von vorne bis hinten und zurück. Der fehlende Autoverkehr macht das Laufen an der Hauptstraße und den Nebenstrecken angenehmer. Glaubt man zumindest. Nee, Fahrradfahrer machen einem das Leben schwer und lassen einen hektisch in die Büsche springen. Es gibt mehr Mietfahrräder als Insulaner. E-Bikes sind nicht immer ein Segen. Vor allem nicht in den Händen von Nichtfahrradfahrern gehobenen Alters, da sind es unkontrollierbare Waffen. Die Gefahr ist von vorne kommend ja noch gut zu erkennen. Partnerlook in weinroten Outdoorjacken oder beige Westen mit zu vielen Taschen sind sichtbare Alarmsignale. Von hinten kommend, ist man schutzlos ausgeliefert. Am Strand ist man sicherer, hier hat man seeeehr viel Platz und keine Radfahrer.

Die Insel ist klein, es gibt weder einen Friseur noch einen Schuhladen. So etwas erledigt man auf Föhr. Selbst die sprechenden Steine auf dem Friedhof in Nebel bestätigen das. Die Inschrift auf einem der Grabsteine hebt ausführlich hervor, dass der hier Begrabene eine Frau von Auswärts, mit einem hier nicht vertretenen Nachnamen, zur Frau nahm. Ein nicht ausreichend aufgefrischter Genpool war wohl schon immer ein Problem auf den Inseln. Manchmal merkt man das auch heute noch.

Die Attraktionen halten sich in Grenzen und das ist auch gut so. Hier findet man kein Sylt, keine Hipster, keine Partymeile. Hier ist Ruhe. Und das ist auch mal ganz schön. Aber jetzt reicht es an Ruhe, ich muss jetzt zurück in die Blaue Maussss.

Neulich ... auf dem Jakobsweg

Um es vorweg zu nehmen. Der Hape ist den anderen Jakobsweg, den Camino Francés, gegangen. Ich bin den Caminho Portugués gelaufen. 260 Km von Porto nach Santiago de Compostela. Nicht allein, wir waren zu zweit. Lustiger ist das. Und bevor jetzt jemand einen langwierigen Reisebericht erwartet, langes Sinnieren über Selbstfindung und so weiter, ich versuche das zu vermeiden. Es war einfach eine körperliche Herausforderung und eine herrliche Entschleunigung. Ich kann es jedem nur empfehlen. Das ist die Kurzfassung. Ansonsten möchte ich mich auf andere Dinge beschränken, die mir beim stillen Wandern aufgefallen sind und mich zum Nachdenken brachten. Ich hatte ja Zeit.

Porto, ein Start ohne jegliche Euphorie, es war eher ein „wir gehen dann mal los“. Es ist 9 Uhr am Morgen. Unmengen von Joggern und Fahrradfahrern kreuzen unseren Weg. Eigentlich wie zu Hause, wenn man sich im Berufsverkehr dem Strom von Pendlern, die den nächsten Zug im Bahnhof zu erreichen versuchen, entgegenstellt. Das Porto ganz schön ist, nahmen wir eher sekundär wahr. Die Aufmerksamkeit ruhte auf den Sportbegeisterten und den unzähligen Hundehaufen, die zusätzliche Kapazitäten des Gehirns beanspruchten. Der eigentlich als ein besonderer Moment gedachte Start einer 12 tägigen Wanderreise ging da etwas unter. Aber je weiter wir aus der Stadt herauskamen und uns der breiten Promenade an der Atlantikküste nährten, desto entspannter wurde auch das Umfeld. Die Jogger und Fahrradfahrer wurden weniger, es fiel die anfängliche Hektik von uns ab, der Puls entschuldigte sich und legte sich etwas zur Ruhe und nur die Hundehaufen behaupteten ihre Anwesenheit weiterhin in gleichbleibender Menge. Ich hielt es anfangs für normal und richtete mein Augenmerk deshalb weiterhin jeweils auf den nächsten Meter meines Weges, auch wenn ich durchaus registrierte, dass auch hier die Hundebesitzer angehalten wurden, das Verdauungsendprodukt ihres Hundes zu beseitigen.

Vier Tage folgten wir dem Weg an der unfassbar schönen Küste Portugals entlang, immer mit dem fantastischen Blick auf den rauhen Atlantik, der sich manchmal wild auf die Felsen warf und für spektakuläre Aussichten sorgte. Viele Kilometer wanderten wir auf dem gut ausgebauten Holzweg durch traumhafte Landschaften. Immer wieder passierten wir alte Mühlen und Befestigungsanlagen direkt am steinigen Ufer. Die Hundebesitzer wurden weniger, die Haufen auch, aber immer wieder legte sich uns doch eine frische Hundewurst in den Weg. Kein Hund weit und breit; er hielt sich im Verborgenen. Nach einigen Tagen war ich mir sicher, die Spuren lagen nicht zufällig dort – sie wiesen uns den Weg. Der portugiesische Kackhund führte uns. Auch als wir die Küste verließen, am Rio Minoh entlangliefen, Städte erreichten und kleine Gassen streiften, Marktplätze querten - immer wies ein brauner Wegweiser uns zusätzlich den Weg. Als ob die Jakobsmuschel die den eigentlichen Weg markierte nicht ausreichen würde.

Auf der spanischen Seite, nachdem wir den Rio Minoh, den portugiesisch-spanischen Grenzfluss passiert hatten, änderte sich die Spur. Sie wurde größer. Äpfeliger. Wir waren in Spanien. Wachablösung. Das spanische Kackpferd hatte die Führung übernommen. Natürlich auch ohne sich zu zeigen. Und auch hier spielte es keine Rolle, ob wir durch kleine Bergdörfer mit beeindruckenden Panoramen auf die umgebenden Bergketten gingen oder auf unwegsamen Trampelpfaden durch Wälder unsicher tapsten. Das spanische Kackpferd konnte nicht einmal der galizische Dudelsackspieler im Wald schrecken, unweit fand sich wieder die gerade erst erkaltete Spur in Richtung Santiago. Es mutete manches Mal seltsam an, wenn sich eine Spur auf dem Weg fand, wo eigentlich kein Pferd den Raum zum Laufen hätte finden können, da der Weg unter Unmengen von Weintraubenreben entlangführte, die keine 10 Zentimeter über unseren Köpfen wuchsen und nicht mit Unmengen an reifen Trauben geizten. Wir respektierten den Willen des spanischen Kackpferdes, uns kein Bild von ihm zu machen. Es wollte ein Mysterium bleiben. Ob andere Pilger ebenfalls einer solchen Fährte folgten, ist nicht gewiss. Trotz vieler und netter Kontakte, traute ich mich nie das Gespräch auf den Kackhund, bzw. das Kackpferd zu lenken. Es fühlte sich falsch an, es waren ja unsere Begleiter auf dem Weg nach Santiago.

Als wir Santiago erreichten riss die Spur abrupt ab. Wir hatten unser Ziel erreicht. Wir strömten mit vielen anderen Pilgern auf den Platz vor der Kathedrale. Die Welt hatte sich hier versammelt. Es war ergreifend. Wir trafen andere Pilger, die uns auf dem Weg auch immer wieder begegnet sind. Mit Jürgen aus Recklinghausen fielen wir uns in die Arme. Es war seltsam ergreifend und auch die Messe in der Kathedrale, nachdem wir noch schnell Jakobus die Schulter getätschelt hatten und anschließend die Räuchertonne mit dem Weihrauch durch die Gänge geschleudert wurde, ließ mich in einer ungekannten Gefühlswelt zurück.

Zeit für ein Resümee. Es waren zwei Wochen voller interessanter Menschen, abwechslungsreicher Landschaften, wie ich sie zuvor noch nicht gesehen habe, voller toller Erfahrungen und der Erkenntnis, dass man nicht immer viel dabeihaben muss, um glücklich zu sein. Es reichen wenige Dinge, die in einen Rucksack passen. Man ist auf dem Weg unter Gleichen, man versteht sich. Man geht zwar allein, ist aber eigentlich nie allein. Man trifft sich, man verabschiedet sich. Aber ganz besonders lernte ich eine ungeahnte Entschleunigung kennen, die mich jegliche Hektik mit Abstand betrachten ließ. Die Taxifahrt am letzten Tag zum Flughafen fühlte sich daher auch unnatürlich schnell an. Ich lenkte mich mit dem Gedanken an unsere beiden Begleiter ab. Wir hatten unser Ziel erreicht. Jetzt würden der portugiesische Kackhund und das spanische Kackpferd anderen den Weg weisen. Danke, dass ihr uns begleitet habt. Bom Caminho

Neulich … am Bodensee mit Otto Dix

Neulich saß ich am Ufer des Bodensees, die Füße im lauen Wasser. Das Wasser klar, mit einem smaragdgrünen Leuchten. Weiße Segel auf dem See versuchten den wenigen Wind einzufangen. Familie Schwan zog ebenso langsam wie die Segelboote geräuschlos an mir vorbei. Neben mir ein kleines Gedenktäfelchen, dem Künstler Otto Dix gewidmet. Es steht direkt am See und zeigt ihn als älteren Herrn friedlich am Ufer sitzen beim Angeln. Vermutlich genau an dieser Stelle wo ich gerade sitze. Das Panorama fantastisch, die Schweiz auf der anderen Seeseite. Ein Bild voller Frieden. Ein weiteres Schild weist auf ein im Ort befindliches Museum hin. Unweit der Stelle an dem wir beide jetzt hier den See teilen. Ich dachte mir, es ist gut zu wissen mit wem man den Platz am See teilt. Etwas Kultur im Urlaub kann ja auch nicht schaden und besuchte das Museum. Wer so friedlich am Ufer sitzen und angeln kann, kann kein schlechter Mensch gewesen sein.

Das Museum, sein Wohnhaus in dem er über 30 Jahre lang lebte, zeigt das Bild eines Familienmenschen. Frau, drei Kinder, ein sich immer wieder verändernder Garten. Seine Bilder ein radikaler Kontrast zu seinem Familienleben. Geboren 1891 in Gera, wurde er in den 1920ern zu einem der führenden Künstler der Neuen Sachlichkeit. Geprägt durch seine Teilnahme am ersten Weltkrieg schuf er verstörende Bilder über den Krieg, Elend und Tod. Er wollte Zeichen gegen den Krieg setzen und war nach der Machtergreifung der Nazis deren Propaganda ein Dorn im Auge. Er wurde seiner Ämter enthoben und seine Kunst als entartet eingestuft. Auch im zweiten Weltkrieg wurde er nochmals eingezogen und geriet in französische Gefangenschaft. Sein weiteres Schaffen drehte sich um Geburt, Leben, Sterben. Die Vergänglichkeit beschäftigte ihn Zeit seines Lebens. Im Realismus verwurzelt, malte er politisch motivierte Bilder, stellte die Randgruppen der Gesellschaft dar. Prostituierte, Künstler, Krüppel. Das Bild „Triumph des Todes“ vereint alle. Vor dem Tod sind alle gleich. Das Otto Dix und seine Familie Humor hatten, bestätigt der Sohn von Otto Dix. Das besagte Bild hing im Esszimmer und es amüsierte die Familie, wenn Gäste irritierte Blicke auf das Bild warfen.

Otto Dix wohnte seit 1936 in Hemmenhofen und fand seine letzte Ruhe 1969 auf dem örtlichen Friedhof. Nahe seines Hauses, nahe seiner Angelstelle, nahe seiner Berge, nahe der neutralen Schweiz als möglichen Fluchtpunkt vor den Nazis.

Hier am Ufer neben Otto Dix kann ich verstehen, warum er seine Motive im Alter änderte. Milde Landschaftsbilder hielten im Hause Dix Einzug. Der See strahlt einen enormen Frieden aus. Wer kann bei diesem Ausblick nicht milder in seinen Ansichten werden. Wer kann da nicht seine düsteren Gedanken verdrängen? Leider haben gerade seine schonungslosen Darstellungen der Auswirkungen von Kriegen, mittlerweile fast 100 Jahr alt, nichts an Aktualität verloren. Es sollten alle auf dieser Welt mehr am Ufer eines Sees sitzen, die Füße baden und den Frieden finden.

Neulich ... in Büsum

Man sagt, Büsum liegt am Meer. Ich kann es gar nicht glauben. Ich sehe nur eine in grau und braun gehaltene Wüste aus Schlick und Modder, gekrönt mit den von Sandwürmern aufgeschichteten Haufen bis zum Horizont. Nur mit Mühe, ist hinten, ganz fern im Dunst der Schleierwolken, ein Meer zu erahnen. Vielleicht liegt es aber auch nur an dem Schiff in weiter Ferne, dass nach meinem logischen Empfinden nicht auf dem Watt, sondern mit einer Handbreit Wasser unter dem Kiel seine Bahn über das Meer zieht. Ich hoffe es zumindest. Ebbe und Flut; eine immerwährende Veränderung. Mein Strandkorb, der gar nicht am Strand steht, sondern auf einer Wiese, die eigentlich als Deich gedacht ist und mehr Freizeitpark als Küstenschutz vorgibt, verlasse ich. Ich hatte etwas anderes gebucht. Kein Meer, dann will ich hier nicht sitzen. Tag am Meer wurde mir versprochen. Dann komme ich eben später wieder. Gehe in die Stadt. 70er Jahre Backsteinromantik verzaubert meinen Geist. Das ehemalige Fischerdorf ist schon lange Geschichte. Fischbrötchen und Nippes prägen die Fußgängerzone. Gosch liegt zentral am kleinen Hafenende. Der Meerblick wurde aber konsequent verbaut und den Gästen des neuen Hotels vorbehalten. Der Blick vom rustikalen Stehtisch auf den kleinen Binnenhafen muss beim Fischbrötchenessen für das maritime Gefühl genügen. Der Büsumer Leuchtturm, eine klassische Stahlkonstruktion in rot und weiß mit schwarzem Kopf, steht etwas im Schatten der neuen hohen Bauten und wirkt eher wie ein Schwarzwaldhaus in Disneyworld Florida. Reine Kulisse. Ein Relikt aus vergangenen Zeiten, abgelegt wie die ihn umringenden rostigen Bojen, degradiert zu einer Kulisse in einem maritimen Bild. Das er seit 1913 genau an dieser Stelle steht, ist schwer zu glauben. Noch schwerer ist zu glauben, dass er tatsächlich noch immer seinen Dienst erfüllt und unter anderem auch dem Ausflugsdampfer, von Helgoland kommend, ein Lichtlein schenkt. Er ist das ehrlichste hier, man sieht es nur nicht gleich.

Der Deich dominiert, nur das aus einer Wiese am Deich gewachsene Hochhaus am Rande von Büsum ist ein größerer Blickfang. Zwangsläufig. Die Kolonien aus weißen Strandkörben bevölkern den grünen Deich wie Schafe um diesen Wohnquader. Allerdings nicht willkürlich, sondern aufgestellt wie eine römische Kohorte in Angriffsformation. Immer in Quadraten. Niemand tanzt hier auch nur einen Meter aus der Reihe. Man möchte wie Obelix einfach in sie hineinlaufen und durcheinanderbringen. Wo ist das friesisch Herbe? In der Fußgängerzone begleiten mich Modegeschäfte mit den immer gleichen Jacken im Angebot, mit dem kunterbunten Outdoorstyle und irgendeinem maritimen Detail. Anker, Möwen, Muscheln. Was immer der Tourist so wünscht. Gelsenkirchener Stimmengewirr. Die Lücken zwischen den Modegeschäften füllen Fressbuden und Souvenirshops. Erst am Ende der Flanierzone kommt die alte Kirche in den Blick. Dahinter das Hotel und Restaurant „Zur Alten Post“. Kindheitserinnerungen. Hinter der Kirche gab es vor vielen Jahren mal einen Spielzeugladen. Mein liebster Anlaufpunkt. Auch das Aquarium existiert nicht mehr in der damaligen Form. Was wohl der kleine Kaiman in seinem noch kleineren Bassin heute macht? Eigentlich konnte er nur auf einem künstlichen Felsplateau liegen und die Touristen ignorieren. Das Wasser um ihn herum schien mehr Deko als Lebensraum zu sein. Er tat mir leid. Ich hoffe, es geht ihm heute besser. Das Wellenbad hingegen besteht noch. Nur moderner als in den Achtzigern. Ich weiss nicht, warum es mich trotz der schlichten Architektur immer wieder nach Büsum zieht. Es gibt schönere Ecken an der Nordsee. Vielleicht ist es bei jedem neuerlichen Besuch die Hoffnung auf etwas neues, schöneres. Der eigentliche Hafen ist tatsächlich mittlerweile recht schön geworden und auch die Altstadt ist nach wie vor durchaus besuchenswert. Vielleicht ist es aber auch die Gewissheit, hier am Abend wieder wegzukönnen. Ich werde wohl noch einige Besuche brauchen, um die mich immer wieder überkommende Anziehungskraft von Büsum zu verstehen.

Neulich ... zahlen, bitte!

Neulich ließen wir uns recht spontan beim netten Italiener um die Ecke nieder. Einfach mal Essen gehen. Die eigene Küche ruhen lassen. Sich was gönnen und verwöhnen lassen. Die Tische waren adrett mit Tischdecken und Stoffservietten dekoriert. Ein Qualitätsmerkmal für die Güte eines Restaurants in den Augen meiner Frau. Ein lauschiger Abend bei Pasta und Rotwein. Draußen stürmt und regnet es. Der Wirt schenkt uns ein sonniges Lächeln. Darf es noch ein Glas Wein sein? Gerne. Ich muss mir über die Bezahlung keine Sorgen machen. Ich habe ja eine Ec-Karte in der Tasche und ein ausreichend gedecktes Konto für diesen Abend. Ein beruhigendes Gefühl. Vorbei die Zeit, in der man noch schnell am Nachmittag beim Geldautomaten vorbei huschte, um Bargeld für den Abend abzuholen. Vorm Display die bange Frage, reichen die 60 EURO für den Abend oder soll ich lieber noch einen Zwanziger mehr abheben? Unsicheres Kreisen des Zeigefingers über den vorgeschlagenen Auszahlbeträgen. Man weiss ja nie, was so ein Abend noch bringt und man möchte ja nicht peinlich berührt beim Bezahlen der Zeche feststellen, dass das Geld nicht reicht; dass man sich am Geldautomaten am Nachmittag verkalkuliert hat. Was sollen denn die anderen Gäste denken und vor allem die eigene Ehefrau, wenn das Geld nicht reicht? Fragen, die einem in der neuen bargeldlosen Zeit erspart bleiben. Und natürlich auch der hochrote Kopf. PayPal, ApplePay, Handy oder Karte einfach auflegen und die Bezahlung ist bequem erledigt. So geht Bezahlen heute. Der Geldfluss wird schneller, bequemer, sauberer. Kaum einer, der noch seine Fingernägel im Kleingeldfach seines Portemonnaies zerkratzt. Sieht ja auch nicht aus.

Zu Hause haben wir ein großes Glas für Kleingeld. Gefüllt durch die Unmengen an Kleingeld, die sich nach jedem Einkauf in den Taschen sammel(te)n. Ein Goodie für die Urlaubskasse. Das Glas füllt sich von Jahr zu Jahr langsamer. Karel Gotts Kultschlager „Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld“ hat einfach keinen Bestand mehr.

Moderne Zeiten sind auch in Deutschland angebrochen. In Schweden Realität. Manche Geschäfte nehmen gar keine Barzahlung mehr an und verkünden das stolz im Schaufenster. Ich weiss es zu schätzen, nicht mehr mit einem Sack voller Kleingeld durch die Gegend laufen zu müssen. Münzen für den Fahrkartenautomaten, Parkautomaten oder das Toilettenhäuschen parat zu halten. Nicht mehr sich im Bus anschnauzen zu lassen, wenn man nur einen Zehn EURO Schein hat und den Fahrpreis für die Kurzstrecke nicht in passendem Münzgeld. Alles geht zackig mit Karte über die Bühne. Im Restaurant wird das Trinkgeld großzügig auf den Preis aufgeschlagen und direkt mit vom Konto abgebucht. Man versteht sich, der letzte Grappa geht aufs Haus. Keine großen Bargeldbestände mehr in den Boutiquen, Restaurants und Tankstellen. Kein Angestellter mehr, der Angst haben muss, die Tageskasse auf dem Weg zur Bank an einen auflauernden Unhold mit üblen Absichten zu verlieren. Toll. Gefällt mir.

Der zweite Wein wurde uns mit einem freundlichen neapolitanischen Lächeln serviert. Der Rosenverkäufer machte seine Runde durch das Restaurant und hielt auch bei uns am Tisch. Ich winkte höflich ab. Wir mussten später noch weiter, eine Rose wäre hinderlich gewesen. Wir unterhielten uns angeregt weiter. Ein Verkäufer des Obdachlosenmagazins Hinz und Kunzt trat an unseren Tisch. Ich kramte mein letztes Geld zusammen und kaufte die neue Ausgabe. Ein fantastisches Magazin, eine wichtige Institution für die Stadt und besonders die Menschen, die es unter die Leute bringt. Ich freue mich über den Kauf und das gute Gefühl. Aber was wäre gewesen, wenn ich jetzt kein Kleingeld in der Tasche gehabt hätte? Wenn ich mich auf den bargeldlosen Zahlungsverkehr der Jetztzeit verlassen hätte? Wie wird der Verkauf von Stadtmagazinen zukünftig laufen, wenn das Bargeld immer weniger wird? Eigentlich hatte ich auch nur zufällig etwas Kleingeld dabei.

Wie soll das zukünftig funktionieren, wenn keiner mehr Kleingeld in der Tasche bei sich trägt? Wie füllen sich zukünftig die Klingelbeutel der Kirchen, Museen oder anderer gemeinnütziger Institutionen? Was ist mit denjenigen, die auf kleine Spenden angewiesen sind? Die einen Teil ihres Lebensunterhalts damit bestreiten müssen? Was machen Bettler oder eben der Hinz und Kunzt Verkäufer zukünftig? Tragen die ein Kartenlesegerät mit sich rum? Sterben diese „Berufe“ einfach aus? Was machen Leute, die kein Bankkonto, bzw. keine Geldkarte haben? Und wer stellt sich dann noch in die Fußgängerzone und macht Musik? Straßenmusik ist doch ein wichtiger Bestandteil einer jeden Einkaufsstraße?! Wir trinken zum Abschluss des Abends noch jeder einen Espresso. Ich zahle mit Karte. Aber ich nehme mir vor, noch an diesem Abend, aus unserem Kleingeldglas, einige EURO wieder in mein Portemonnaie zu tun. Man weiß ja nie….

Neulich ... in Holland

Lange wurde Holland von mir als potenzielles Reiseziel ignoriert, dem anderen direkten Landesnachbarn Dänemark der Vorzug gegeben und erst jetzt wurde dieser Missstand in mein Bewusstsein gerückt. Zu viele Freunde und Bekannte hatten in den letzten Jahren von den Reizen des Ijsselmeers vorgeschwärmt und mir immer wieder nahegelegt, doch diesem Fleckchen eine Chance einzuräumen. "Es ist flach, Du hast Wasser und zum Fahrradfahren gibt es Unmengen an lohnenswerten Zielen", waren die Argumente. Eigentlich Ideal. Mir klang es über viele Jahre zu schwärmerisch, zu anbiedernd und warum sollte ich dahinfahren, wenn ich das auch in Dänemark alles haben kann und dort sogar ein wenig mehr noch die Sprache verstehe. Das Maß an sprachlicher Hilflosigkeit ist in Dänemark für mich ausreichend. Argumente eines Unwissenden. Von jemandem, der das Abenteuer „Reise“ scheut und das Unbekannte fürchtet. Ganz so schlimm ist es (noch) nicht, aber es sind Gedanken, die sich einem aufdrängen und erst einmal abgeschüttelt werden müssen. Es fiel mir schwer schlagende Argumente für Holland zu finden. Am Ende siegte der Reiz, sich Amsterdam auf einem Tagesausflug einmal ansehen zu können.

Wer Holland erstmalig besucht, der hält Dithmarschen in Schleswig-Holstein für das Voralpenland und Dänemark für ein Hochgebirge. Holland ist so flach, dass man die Erdkrümmung studieren kann. Die höchsten Erhebungen sind die Anfahrten zu den überall stehenden Klappbrücken, die auch vor 4-spurigen Autobahnen keinen Halt machen. Holland besteht aus fantastisch vielen Kanälen und ebenso vielen Brücken. Der Schiffsverkehr steht dem Autoverkehr in nichts nach. Jedem Holländer sein Boot. Aber hier, von dem aufgeschütteten Plateau der Brücke aus, könnte man das Meer sehen, wäre nicht der alles umfassende Deich im Weg, der den finalen Blick verbaut. Holland liegt 5 Meter unter dem Meeresspiegel. Man möchte den Deich nicht missen.

Ich befinde mich am Ijsselmeer. Ein durch ein gigantisches Sperrwerk abgetrennter Teil der Nordsee. Flach und weit. Der Ort Lemmer soll mein Urlaubsmittelpunkt sein. Ein pittoresker Ort am Ostufer des Ijsselmeeres und irgendwo etwa 100 Kilometer nördlich von Amsterdam. Lemmer besteht mehr aus Wasser- als aus Autostraßen. Der Ort ist von Kanälen nur so durchzogen. Der weite Blick wird hier durch die Masten der Segelboote verbaut. Immer und überall sieht man Masten zwischen den Häusern entlang ziehen. Mikadostäbe auf steter Wanderschaft. Klappbrücken und Schleusen regeln den Verkehr, nicht die Ampeln. Die Häuser stehen an den Kanälen, die Kanäle sind die Straßen dieser Stadt. Der Anlegeplatz ist der Wasserparkplatz vor dem eigenen Garten, manchmal mit Carport, pardon, mit Shipport. Es gibt mehr Boote als Autos. Der Weg zum Boot ist kürzer als zum Auto. Selbst das Grillen auf den Grachten ist kein Problem. Mit Außenbordmotor.

Lemmer hat einen kleinen Strand; der andauernde Regen erlaubt nur in meiner Fantasie den Strand sommerlich belebt vor mir zu sehen. Es ist kaum einer da. Strände im Regen sind so deprimierend wie verlassene Vergnügungsparks im Winter. Nur der Hundestrand erfreut sich größter Beliebtheit. Man nutzt die regenfreien Stunden. Stadtbummel, Fahrradfahren, Urlaubsfotos schießen bei jedem Sonnenstrahl. Bei Instagram und WhatsApp den Neid der Anderen auf besseres Wetter schüren, die gerade an der Ostsee eigentlich das gleiche schlechte Wetter teilen. Was hier an Wolken rüberkommt, ist in wenigen Stunden auch an der Ostsee.

Das gemietete Heim ist dann auch die kleine Oase. Zum Trocknen, Ruhe finden, aus dem Fenster schauen. Regen abwarten. Der Garten wird zum Feuchtbiotop. Das Fahrrad verweigert den Ausritt und bleibt im Schuppen. Was bleibt sind Ausflüge in die Städte. Sneek, Zwolle, Amsterdam. Auch hier regnet es. In Amsterdam wird die Stadtführung durch heftige Regenfälle unterbrochen und zum Aufwärmen in einer gemütlichen Bar weitergeführt. Eine Bar in Amsterdam - haben Katzenjammer schon besungen und hochleben lassen. Es war noch am Nachmittag als wir einkehrten; konnte mir den Alarm am Abend hier aber feuchtfröhlich ausmalen. Auch Kirchen tragen ein anderes Leben in sich als erwartet. Ich werde zum Kirchenfreund. Bibliotheken, Flohmärkte, Ausstellungen und Cafés bevölkern das Kirchenschiff und harmonieren mit dem eigentlichen Auftrag der Gemeindezusammenführung. Die Kirchen wirken einladender, freundlicher, zugänglicher. Ein positiver Nebeneffekt, wenn einem die Mitglieder davonlaufen und man den Erhalt der Kirchen selbst finanzieren muss. Der Umstand ermöglicht es dann einem sogar der Kirche einmal aufs Dach zu steigen. In Zwolle lädt eine imposante Dachterrasse auf dem Kirchenschiff zum Rundumblick.

Amsterdam ist schnell, vor Fahrradfahrern wird gewarnt. Augen auf im Straßenverkehr. Wie alle Städte hat Amsterdam auch seinen eigenen Geruch. Man darf raten welcher. Das ist kein Vorurteil. In Amsterdam ist der Geruch von verbrannten bewusstseinserweiternden Kräutern ein ständiger Begleiter. Wer hätte das gedacht. Nicht nur in der Nähe der berühmten Coffee-Shops. Schon beim Verlassen des Hauptbahnhofs empfängt einen der signifikante Geruch. Eine geruchliche Veränderung gibt es nur in der Nähe von Restaurants und Bars. Frittenfett regiert. In Holland wird alles frittiert. Bitterballen sind besonders als Snack beliebt. Kleine frittierte Bälle, aus einer Fleisch-, Sahne-, Gewürzmischung, serviert mit einer Senfmayonnaise. Es wird aber auch alles andere frittiert und als Zwischenmahlzeit angeboten. Die holländische Küche ist nicht jedermanns Sache. Alles ist frittiert, süß oder weich wie das Brot. Kein Schwarzbrot weit und breit. Die Darmflora wird gefordert. Die gute Bierkultur in Holland hilft aber auch dabei. Biertrinken macht in Holland wirklich spaß und ist ein guter Ausgleich zur ballaststoffarmen Ernährung.

Die Freundlichkeit steht im Kontrast zum Wetter. Immer ein Lächeln und freundliche Worte. Man weiß, wie schlecht das Wetter für Touristen ist, vor allem für Familien mit kleinen Kindern, die einen Strand und Baden versprochen haben. Da hilft ein mitfühlendes Lächeln. Auch der Wassersport macht keinen großen Spaß, nur ein einzelner Surfer erfreute sich an dem konstanten starken Wind und kreuzte in rasender Geschwindigkeit die Bucht vor Lemmer. Die Schwimmhallen verzeichnen einen unerwarteten Besucheransturm. Wer auf einem Boot in den Kanälen der Stadt lebt, ist froh mal seine Kajüte, Persenning, Kuchenbude verlassen zu können, wenn der Regen nachlässt. Die Bootshunde sowieso.

Das Wetter macht es nicht leicht, den vollen Reiz des Ijsselmeeres zu erkennen. Noch versteckt sich die wahre Schönheit hinter dunklen Wolken, Wind, verlassenen Bistrotischen an den Kanälen und verschlossenen Restauranttüren. Vielleicht müssen wir bei Gelegenheit einen zweiten Versuch starten und diesem Fleckchen eine neue Chance einräumen. Aber dann nehme ich genügend Schwarzbrot mit.

Mit gut frittierten Grüßen aus Holland

Neulich … war Damals gut für Heute

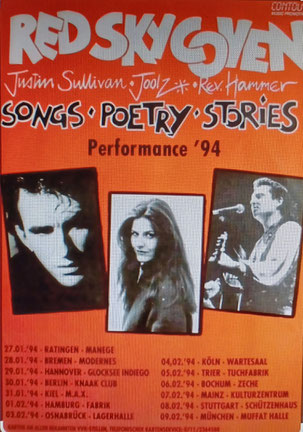

Manchmal muss man einen weiten Weg zurück in die Vergangenheit gehen, um an die Anfänge von etwas zu kommen, was man heute liebt. Etwas, was sich über einen langen Zeitraum zu einer echten Liebe entwickelt hat, die einen immer begleitet, immer zur Seite steht und einen immer noch begeistert. In guten wie in schlechten Zeiten. Manche Anfänge kann man gar nicht mehr so genau definieren. Wann war der Beginn einer Freundschaft, wann ein besonders schöner Urlaub, wann hat man noch das besonders liebgewonnene Möbelstück erworben, wann war noch meine Weisheitszahn-OP? Manchmal weiss man es noch, aber häufiger entfallen einem solche konkreten Eckdaten. Eine Liebe begann bei mir zaghaft am 01.02.1994. In der Hamburger Fabrik. Ein Konzert, auf das ich aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen gegangen bin. Ob ein Freund mich mitgeschnackt hat, ich aus freien Stücken dahin gegangen bin oder ich Opfer einer Entführung wurde – Ich kann es nicht mehr sagen. Red Sky Coven sollten aufspielen. Mir unbekannt. Es begann verhalten. Auf der Bühne stand ein eckiger Esstisch aus naturbelassenem Holz, eine Handvoll Stühle drumherum und einige Flaschen Bier auf dem Tisch, die das Bühnenbild stilsicher und geschmackvoll abrundeten. Ein guter Hinweis; ich holte mir auch noch schnell eins, bevor sich die Bühne mit Leben füllen sollte. Ein Mann gab den Einstand mit einer Akustikgitarre. Jemand flüsterte, dass Teile der Band New Model Army heute mitspielen sollten. Ich hatte keine Ahnung. Der Name der Band sagte mir was, aber mehr auch nicht. Das Lied wurde beendet, man(n) setzte sich an den Tisch und öffnete sich ein Bier. Da der Abend auch Poetry enthalten sollte, betrat eine junge Frau die Bühne und begann eine Geschichte zu erzählen. Sie machte sich Gedanken, ob Rockmusik nur von kleinen Menschen gemacht werden darf oder Rockmusik klein macht. Prince, Van Morrison, Kunze, alle nur knapp höher als die Tischkante auf der Bühne. Trotz meines miesen Schulenglisch hing ich an ihren Lippen. `Joolz´ wurde mir zugeflüstert. Musik, Poetry, Musik, so wechselten sich die beteiligen Musiker ab. Irgendwann betrat ein weiterer Musiker die Bühne. Das musste dann wohl der angekündigte Rev Hammer sein, so wie es das Plakat versprach. Lediglich eine Schlussfolgerung, da der erste Bühnengast wohl der auf dem genannten Plakat angepriesene Justin Sullivan sein musste, die Poetin die `Joolz´ und dann blieb ja nur noch Rev Hammer. Das Ausschlussverfahren stand auf wackeligen Beinen, da ich eigentlich keinen der genannten Kandidaten kannte. Das Konzert plätscherte vor sich hin. Ein Liederabend der keiner Ohrstöpsel bedurfte. Das Klappern der Biergläser hinter mir am Tresen war lauter. Auf der Bühne füllten sich die Stühle um den Tisch, die Flaschen wurden mehr. Ein angenehmes Konzerterlebnis. Ich kaufte auf dem Konzert eine CD, ehrlicherweise aufgrund des Covers. Genau diese CD mauserte sich im Laufe der nächsten Jahre zu einem ständigen Begleiter durch mein weiteres Leben. Ob auf Reisen oder Zuhause. Ich schleppte die CD überall mit hin. Schon der erste Ton lässt Bilder in meinem Kopf tanzen. Es war die `The Bishop Of Buffalo´ von Rev Hammer. Es folgten weitere begnadete Platten, die Platz schufen für weitere Bilder und Erinnerungen und ebenfalls mittlerweile feste Bestandteile meines Lebens sind. Immer wieder kreuzte er meinen Weg durch zusammenarbeiten mit Bands wie The Levellers, Oysterband oder New Model Army. Leider war es mir seit dem 01.02.1994 nicht vergönnt, ein weiteres Konzert zu besuchen. Er verlässt sehr selten die Britischen Inseln und der Brexit tut vermutlich sein Übriges. Schade. Aber man soll die Hoffnung ja nie aufgeben. Mich tröstet die Anwesenheit seiner Musik. Manchmal ist `Damals´ sehr wichtig für das `Jetzt´ und auch wenn man es nicht immer wahrhaben möchte, manches `Damals´ ist eine gute Basis für ein gutes `Jetzt´ im `Hier´. Ein `Damals´ auf das man sich verlassen kann.

Neulich … auf der Messe. Auf einen Whiskey

Messen. Immer beliebt, immer gern besucht. Hamburg ist Messestadt. Mit großen Hallen wird man dem Ruf gerecht. Sie nennen sich der Einfachheit halber `Messehallen´. Weltweite Bekanntheit erreichten sie durch den G20 Gipfel im Jahre 2017, der allerdings ganz Hamburg am Ende in die Schlagzeilen brachte und die Messehallen eher eine Nebenrolle spielen ließen. Nicht unbedingt rühmlich, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Messen holen die Welt nach Hamburg. Die Welt zu Gast in weißen Hallen. Für jeden Lebensbereich werden Messen organisiert. Ob Gastronomie, Fortbewegung aller Art, Hochzeiten oder Bastelarbeiten zu Hause. Da muss man gar nicht mehr in die Welt hinaus. Groß und beliebt sind deshalb Reisemessen für Outdoor Aktivitäten, Wohnmobile und Camping. Für manch Einen ein kleiner Urlaub, aber die meisten Besucher würden sich wohl selbst stolz als Camper bezeichnen und danach wieder motiviert auf ihren Campingplatz fahren. Es werden aber auch kleinere, für andere Interessenverbände Messen veranstaltet. Messen, wo beispielsweise alles Neue rund um die Musik vorgestellt wird. Instrumente, Produktionstechnik oder Raumbeschallung. Eine Messe für begeisterte Musiker. Auch ich war jetzt auf einer Messe. Einer Messe für hochprozentige alkoholische Getränke. Der Hanse-Spirit. Ein Messe für Alk… . Nein, das kann man so nicht sagen. Die meisten Besucher würden sich nicht unbedingt als inspirierte Alkoholiker bezeichnen. Genussmenschen wäre wohl die beliebtere Titulierung. Wie bei allen anderen Messen auch, werden hier neue Trends, Geschmacksrichtungen oder auch altbewehrtes präsentiert. Vor allem Whiskey und Gin lagen bei diesem Zusammentreffen hoch im Kurs. Wodka und Sherry fehlt es wohl zur Zeit noch an Beliebtheit, die Stände waren an einer Hand abzählbar. Und wie es auf anderen Messen auch üblich ist, durfte man alles anfassen, probieren oder sich zumindest anbieten lassen. Um eventuellen Bedenken entgegenzutreten, dass es sich hier um eine Art von Gruppenbesäufnis handelte, möchte ich darauf hinweisen, dass dem nicht (ganz) so war. An den meisten Ständen wurde ein kleiner Obolus zwischen 3 und 10 EUR berechnet, wenn man einen Whiskey oder Gin probieren mochte. Wodka und Sherry habe ich nicht probiert. Die Preise sind mir entsprechend unbekannt. Aber umsonst kann es nicht gewesen sein, es bildeten sich an deren Ständen keine Gruppen wie beim Späti um die Ecke. Man wollte mit dieser finanziellen Maßnahme genau diesem Vorurteil, bzw. genau diesen Zuständen entgegentreten. Was bestimmt nicht immer klappte, aber bei den meisten Gästen doch die Zurückhaltung förderte. Die Messe hat für den Interessierten den unschlagbaren Vorteil für überschaubares Geld auch mal hochwertige Spirituosen probieren zu können. Hier bietet sich die Gelegenheit, ausgewählte Raritäten in Augenschein zu nehmen, etwas Besonderes kennenzulernen oder einfach mal einen 18 Jahre alten Singlemalt zu testen, ohne gleich einen dreistelligen Betrag für eine ganze Flasche auf den Tisch legen zu müssen. Eine Whiskeyprophylaxe, um späteren Ärgernissen vorzubeugen. Es wäre doch schade, wenn man nach dem Kauf erkennt, dass dieses besondere Schätzchen leider überhaupt nicht den eigenen Geschmack trifft. Hier kann man sich durchtesten, um späteren Enttäuschungen vorzubeugen und ohne gleich arm zu werden. In gemütlicher Atmosphäre. Um die einzelnen Stände herrschen Ruhe und Frieden. Keine Aggressionen, keine Hektik, kaum Machogehabe. Man versteht sich. Die wenigen Damen passen sich an. Über allem liegt der Spirit alter Whiskeys. Man möchte meinen der Angeldust, der Dunst des Whiskeys der über die Jahre aus den Fässern entweicht, vereint die Besucher. Man spürt den Geist aus alten schottischen Destillerien und schmeckt die lange Geschichte des goldenen Destillats. Auch ich muss zugeben, dass ich nach einigen genussvollen Proben mich ebenfalls schon geistig beseelter fühlte. Das `Aqua Vitae´, das Wasser des Lebens, wie die ersten Mönche ursprünglich ihre Schöpfung nannten und es auch heute noch in dem Wort `Whiskey´ steckt, nur in verkürzter Form und anders betont, hatte mich in seinen Bann gezogen. Ich fühlte mich bereits sehr schottisch. Und je mehr ich über Whiskey lernte, desto weniger hielt ich den Begriff `Alkohol´ für die passende Bezeichnung, dass er dem Ganzen einfach nicht gerecht wird. In einem freigewordenen englischen Ohrensessel, der Teil einer kleinen gemütlichen Sitzgruppe war, fand ich Platz meinen Gedanken mehr Raum zu geben. Die eher schlichte Messehalle wurde zum Wohnzimmer. Zwar mit einigen Gästen, die sich aber als unauffällig erwiesen. Ich nippte an meinem Glas. `Spiritus´ würde es besser treffen, auch wenn man geneigt ist, eher an den schnellen Grillanzünder zu denken. Doch der Begriff Spiritus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet soviel wie der Lufthauch, der Luftzug, der Atem, das Leben, der Geist, die Begeisterung, der Schwung oder der Mut. Diese Umschreibungen haben schon mehr Tiefe. Die Messe sollte also eher als eine Veranstaltung zur Stärkung von Geist, Seele, und innerer Ausgeglichenheit umschrieben werden. `Der Ruhe weisem Genuss´, wie ein mir Unbekannter es einst umschrieb. Als ich am Abend von den Erlebnissen noch berauscht im Bett lag, war ich mir sicher: Sollte mich jemand fragen, warum ich auf dieser Messe war, so würde ich jetzt antworten " Weil ich ein Spiritueller bin!"

Neulich … zwischen der Zack-Parade, Klebe und Kindheit.

Die eigene Kindheit findet sich in kleinen Kisten und Kartons, die unten stehen, weit hinten, den Staub seit dem letzten Umzug auf ihrem Deckel sammeln und auch ansonsten eher den unscheinbaren, sich wegduckenden Drückeberger geben, und sich lieber ins Abseits flüchten. Sie leben gerne im Schatten anderer, größerer Abstellgenossen. Neulich habe ich eines dieser Schattenwesen unter anderen Kartons gefunden und ins Licht gezerrt. Es war eigentlich ganz leicht. Der Karton birgt keine Geheimnisse. Irgendwo im Hinterkopf fanden sich noch Erinnerungen und eine alles andere als vollständige Inhaltsangabe der Kiste. Man hat sie zwar mal selber gefüllt, aber die Ideen über den Inhalt sind dünn und verstecken sich noch im Schatten wichtigerer Gedanken, Erinnerungen, Dingen, die man sich merken muss. Die Inhaltsangaben sind vage und neblig und wollen erst einmal herausgekitzelt werden. Nach dem ersten Wühlen stieg kindliche Vorfreude in mir auf. Die Zack-Parade fiel mir mit drei Ausgaben in die Hände. Ein Comic-Sammelsurium in der Größe der Lustigen Taschenbücher von Mickey, Donald und Co. Ein Klassiker aus den Siebzigern. Hier waren Michel Vaillant, Lucky Luke und Blueberry vereint. Die Helden meiner Kindheit. Ich fuhr mit Vaillant wilde Autorennen, ritt als Kavallerist mit Blueberry durch die Prärie oder löste mit Rick Master gefährliche Kriminalfälle. Eine wohlige Wärme machte sich breit, die Erinnerungen fingen an zu fließen und drängten nach oben. Ich blätterte die Comics durch und beschloss, das wird meine Abendlektüre. Cool. Ich legte sie beiseite. Darunter fand ich meine alte Deckspfeife, die mir meine Eltern mit 15 schenkten. Als Gimmick für meine anstehende vierwöchige Praktikumsreise auf einem Containerschiff nach Kanada und den USA. Dieser Button hier verkündet, ich habe die Hamburger Meisterschaft der Schulmannschaften im Volleyball gewonnen und das Quartett hier, dass erzählt von durchzechten Nachmittagen mit meinen Freunden im Kinderzimmer, wenn es draußen regnete und meine Mutter uns heißen Kakao und Butterkekse hinstellte. Die Karten zieren deutliche Spuren. Die abgebildeten Autos sind heute Oldtimer. Der Bodensatz meines eigenen Lebens lag vor mir. Und dann fand ich einen Modellbausatz. Von der Marke ROCO. So einen, wie ich sie als Kind geliebt habe. Eine Bell UH, der standard Rettungshubschrauber der Bundeswehr. Mit Erstaunen stellte ich fest, dass der Bausatz noch seine Jungfräulichkeit besaß. Ich hatte ihn nie zusammengebaut. Wie viele Bausätze habe ich in meinem Leben zusammengebaut? Von Matchbox, Airfix und Revell? 70, vielleicht auch 80? Wie oft bin ich mit einem Freund zu dem Modellbauladen gefahren? Zweimal die Woche? Rettkowsky hieß er und war unser Paradies. Hier standen die Modellbausätze, die wir uns nur erträumen konnten. Unser Taschengeld reichte nur für die einfacheren Modelle. Hier sammelten wir die Kataloge, die wir im Kinderzimmer stundenlang durchblätterten und versuchten unseren Modellen den perfekten Anstrich zu geben. Zusammen hatten wir alle Farben die dafür nötig waren. Und Pinsel. Es waren sehr viele. Wir nahmen die Angelegenheit ernst. Die Erinnerungen sprudeln als hätte ich eine geschüttelte Wasserflasche mit viel Kohlensäure geöffnet. Alles durcheinander. Das kleine Zimmer im Wochenendhaus vom Freund. Die Stunden, die wir in gebeugter Haltung über den Modellen und Farbtöpfen gehockt haben. Wie schwindelig uns manchmal war von den Dämpfen der Farben, der Klebe und dem Klarlack. Die Landebahn im Gemüsebeet -sehr zum Leidwesen seiner Mutter -, das Träumen von noch filigraneren, noch realistischeren, noch komplexeren Modellbausätzen. Der Triumph, wenn man die Scheiben aus klarem Plastik ohne Klebefingerspuren einsetzen konnte und das in mühevoller Kleinarbeit gestaltete Cockpit durch die sauberen Scheiben voll zur Geltung kam. Am Abend versuche ich mich an dem Bausatz. So schwer kann es nicht sein. Das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Das letzte Modell ist ja erst 35 Jahre her. Ich lege mir Nagelfeile, Nagelschere. Klebstoff, Pinzette zurecht. Ich bin vorbereitet, ich fühle mich bereit. Ein lang nicht mehr erlebtes Gefühl durchströmt mich. Ich bin etwas aufgeregt. Ich schlage den Bauplan auf. Der Plan ist doch sehr klein gehalten. Die sind aber wirklich kleiner geworden. Die Teile sind auch recht klein. Irgendetwas zittert hier. Ich bekomme die Teile nicht so eingesetzt wie ich es gerne hätte. Mehr Licht. Das Licht ist aber auch schlecht, kann ja gar nichts erkennen. Fahrradfahren ist einfacher. Ich mache noch mehr Licht. Muss einsehen, dass es nicht am Licht liegt. Es sind mittlerweile die Augen. Ich will keine Brille, muss wohl aber doch darüber nachdenken. Die ruhige Hand von einst ist auch Vergangenheit. Aber ich kämpfe mich durch. Ich versuche all meine Erfahrung abzurufen. Ich versuche die nicht lesbaren Passagen auf dem Bauplan und die dadurch entstandenen Lücken so zu schließen. Und am Ende gelingt mir das fast Unmögliche. Ich verbaue das letzte Teil. Fertig, auf Farbe verzichte ich. Ein bisschen Stolz steigt in mir auf. Ich zeige mein Modell der Familie. Meine Tochter sieht mich mit großen Augen. Aber nicht aus Bewunderung. Eher Verwunderung. Diese Art der Bausätze ist ihr gänzlich unbekannt und findet keinen Raum für Anerkennung. Meine Frau sagt, ich soll bitte die Tür schließen, die Klebe stinkt. Von der Klebe habe ich Kopfschmerzen bekommen. Auch ohne Anerkennung meiner Leistung fühle ich mich wohlig in meine Kindheit zurückversetzt. Eine kleine Zeitreise. Damals war man noch unbeschwert. Es war gerade eine schöne Reise. Ich hatte keine anderen Probleme. Ich stelle den Hubschrauber vorsichtig ins Regal. Aber die Reise ist noch nicht ganz zu ende. Ich habe ja noch die drei Ausgaben der Zack-Parade. Ich würde am liebsten jetzt schon ins Bett gehen.

Neulich … auf dem Friedhof

Grabpflege. Einer muss es ja machen. Unkraut wird nicht gern gesehen. Nicht auf dem Friedhof. Hake, Rosenschere und Gummihandschuhe vor der kleinen Parzelle nebeneinander griffbereit ausgebreitet. Vorbereitung ist alles. Meine Mutter ruht hier. Sie mag es ordentlich. Der Friedhof ist ein überschaubarer Ort. Quadratisch angelegt und mitten in der Stadt. Ich kenne diesen Friedhof von Kindesbein an. Ich war schon als Kleinkind mit meiner Mutter hier, um das Grab ihrer Mutter zu pflegen. Meine Oma habe ich nicht mehr kennenlernen dürfen. Sie starb, als ich ein Jahr alt war. In dem Alter verblassen Erinnerungen schnell. Ich sah es damals mehr als eine Notwendigkeit an, mit auf den Friedhof zu kommen. Das versprochene Eis lockte. Ein warmer Sommerwind erleichtert mir gerade die Arbeit. Aus dem Nichts spricht mich eine Stimme an. Wiener Dialekt, wie ich glaube. „Entschuldigen sieeeee, wo finde ich deeennnnn das Grab von Bill Ramseeeeyyyyy?“ Ich drehe mich um, verstecke meine in den hässlichen Gummihandschuhen schwitzenden Hände hinter dem Rücken und sehe einen recht jungen, beleibten Mann vor mir stehen. „Meeeeiiin Zug geeeht gleich nach Wiiiieeeeen zurück und ich sucheeeee das Grab von Bill Ramseeeyyyyy, können sie mir da helfeeeen, bittschöööön?“ ich antworte ausführlich, hanseatisch, freundlich mit einem „Nein!“. „Dankschööön, einen schööönen Tag!“. Er geht seiner Wege. Ich helfe ja gerne und freue mich über meine gute Tat. Bill Ramsey. Ja, er wohnte hier in meiner unmittelbaren Nähe, hatte ihn sogar ein, zweimal auf der Straße getroffen. Smalltalk. Furchtbar netter Mensch. Eine Größe der Jazz-Musik, und hatte in der Nachkriegszeit Hits mit fröhlich harmlosen Liedern wie `Pigalle´ oder `Ohne Krimi geht die Mimi…´, den richtigen Balsam für die geschundenen Seelen der Deutschen. Ich beende meine Flurbereinigung und gehe … in die andere Richtung, den Gang an den Gräbern entlang. Mich treibt unbewusst der Ehrgeiz, Bill Ramsey einen Besuch abzustatten. Ein bisschen Smalltalk unter Altonaern. Ich habe ja Zeit und baue meine Suche systematisch auf. Gang für Gang, ganz in Ruhe. Werde ihn schon finden. Der Friedhof entspricht einem Norddeutschen Standardfriedhof. Bäume, Büsche, dezente Grabsteine und Gräber. Ordnung überall. Meine Gedanken schweifen ab. Wie schön es hier ist. Kein Père Lachaise mitten in Paris, der, sobald das Tor durchschritten ist, seine ganz eigene morbide Welt präsentiert. Die großzügig angelegten Mausoleen, die vielen kleinen Schreine mit Grabplatten, die geheimnisvolle Hohlräume schützen. Einige zerbrochen, die einen schwarzen Blick in die Unterwelt für wenige Zentimeter freigeben. Oder aber den Geschöpfen der Unterwelt einen Zugang zu unserer Welt gewähren. Alles unter den weitreichenden Armen uralter stattlicher Eichen, und dem tiefverschlungenen Wurzelwerk eben dieser. Der Hades nicht weit. Im Winter, bei früh einsetzender Dunkelheit und leichtem Nebel, wähnt man sich schnell in einem alten Edgar Wallace Film und erwartet das kratzende Geräusch einer sich öffnenden Gruft und die sichtbare Vereinigung der Ober- und der Unterwelt. Hier fühlen sich Oskar Wild, Jim Morrison und viele andere der Bohème wohl, die sich des Nachts ein Stelldichein geben und vielleicht hier einen Club der toten Dichter bilden. Mein Käpt´n, mein Käpt´n. Die Gruften sind bei mir hier übersichtlich. Kaum etwas, was den Übergang in die Unterwelt verbergen könnte. Es würde nicht einmal für einen Edgar Wallace Film reichen. Kleine Parzellen, getrennt durch kleinwüchsige Büsche. Viele Blumen und nur dezent verstreute japanische Kirschen und Trauerweiden. Schrebergartenkolonie sehr ruhiger Bewohner. Noch woanders, prägt viel glänzender weißer Marmor das Bild, Licht durchflutet, an vielen Gräbern kleine Vasen. Angebracht für einen kleinen Blumengruß und stillem Gedenken. Keine Beete, kein Unkraut, keine Eichen. So präsentierte sich ein Friedhof auf der Sonneninsel Mallorca. Die opulent wachsende Bougainvillea war die einzige zugelassene, weithin sichtbare Vegetation, und gab im starken Kontrast zu den weiss getünchten Mauern, mit ihrem in der Sonne leuchtenden Violett, dem Ort einen fast fröhlichen Touch, der einen mit seiner Strahlkraft sofort in seinen Bann zieht und den eigentlichen Grund des Ortes schnell vergessen lässt. Statt Mauern, grenzen bei meinem kleinen Friedhof hohe Buchenhecken den Friedhof von der Straße, den umliegenden Mehrfamilienhäusern, der Stadt ab. Der Blick ist begrenzt, die Stadt sorgt dafür. Ein weiter Blick war das Einzige was der von mir besuchte, kleine Friedhof im mittleren Norwegen, versprach. Unspektakulär, ohne großen Bewuchs, großen Steinen oder ähnlicher Staffage kam er aus. Er bot lediglich den hier Liegenden, auf einer zum Fjord hin sanft abfallenden Wiese, einen wunderschönen Ausblick aufs Wasser. Zurück zu meiner Mutter. Hier und da bleibe ich stehen. Mancher Stein hält mich auf; es gibt wirklich sehr persönliche Abschiedsworte. Nicht nur tröstliche. Manch Stein verrät, dass der hier Geehrte fast 100 Jahre alt geworden ist. Was für ein Leben hat er wohl geführt? Wieviel Zeitgeschichte erlebt? Aber es gibt auch das Gegenteil. Verstorbene, die nicht einmal ansatzweise so alt geworden sind, wie ich es gerade bin. Hier ein Kind, kein Jahr alt geworden. Dankbarkeit für mein Leben macht sich in mir breit. Muss manchmal auch sein. Hier und da finde ich mir bekannte Namen. Kurzes Innehalten, ein Gedanke, ein Gedenken. Finde das Grab eines Mitschülers. Sein Weg führte ihn freiwillig hierher. Was für eine Verschwendung; der eigene Geist ist manchmal ein Arschloch. Ich werde immer langsamer. Manchen Gedenksteinen sieht man die Lebensfreude des Verstorbenen an. Hier ein Stein in Form einer Schallplatte, dort ein Segelschiff als Gravur. Bilder der Verstorbenen haben Einzug gehalten. Vor allem die griechische Gemeinde setzt auf Portraits auf den Steinen. Ich bin hin- und hergerissen. Finde ich das gut? Kann mich auf nichts einigen, aber die Gräber bekommen ein Gesicht. Man kann sich ein Leben vorstellen. Ich breche bei der Hälfte des Friedhofs ab. Bill Ramsey werde ich ein anderes Mal besuchen und ein Jazzgespräch führen. Habe da noch Bedarf. Schlendere weiter in Richtung Ausgang. Eine Ruhe ist bei mir eingekehrt, die ich so noch nicht kannte. Man sollte öfters über einen Friedhof gehen. Das eint trotz der gestalterischen Unterschiede alle Friedhöfe. Hier regiert der Frieden und man sollte verweilen. Bin auf unerklärliche Weise wieder bei dem Grab meiner Mutter angekommen. Zupfe noch etwas Unkraut hier und da aus dem Boden und streiche mit der Hake alles glatt. Jetzt ist alles schön. Grabpflege ist ein Zeichen des nicht Vergessens. Ein sichtbares. Manchmal vergisst man zu schnell, verliert sich in der Routine und ignoriert den eigentlich schönen, ruhigen und vor allem privaten Moment auf dem Friedhof. Auch wenn jeder am Ende, egal welcher Kultur er angehört, sich hier einfinden wird und seine Ruhestätte bekommt, aber warum sollte man solange warten?

Neulich … auf der Insel Poel.

Wellness war das Stichwort. Wir brauchten eine Auszeit. Das Wetter und die Arbeit forderten eine Pause. Alles trübe, wie die Nachrichten. Die Pandemie noch immer im Gespräch, aber mit einem Licht der Hoffnung hinter der Maske. Wie seit langem. Es ist Oktober. Man darf (noch) uneingeschränkt Reisen. Wir müssen hier raus. Wohin? Richtig, man fährt nach Poel. Kleine Insel bei Wismar in der Ostsee. Man braucht nicht einmal eine Fähre, um überzusetzen. Kleines Hotel, Wellnessbereich, Frühstück und am Abend ein gediegenes Buffet. Ein Strand in der Nähe. Ein entspannender Spaziergang am Ostseestrand kann ja nicht verkehrt für den seelischen Ausgleich sein. Ein weiter Blick hilft. Macht den Kopf frei. Einfach mal Ruhe haben. Drei Tage. Die Kinder kommen widerwillig mit. Sie ahnen Böses. Meine pubertierende Tochter hat für drohende Langeweile einen sechsten Sinn. Und das ohne Poel zu kennen. Egal. Sie muss auch mit. Wir locken mit einer Hotstone-Massage und Wellness am Pool. Die Hotstone-Massage wird gar nicht angeboten. Man greift zu allen Mitteln.

Poel präsentiert sich grün. Wenig überlaufen, um nicht zu sagen einsam. Der feudale Charme Kühlungsborns ist fern. Hier ist es hemdsärmeliger. Eigentlich genau das, was wir wollen. Abstand. Man hat noch Angst vor zu vielen menschlichen Kontakten. Die Fahrt geht weit über die Insel, und man bekommt das Gefühl einer Zeitreise in den Osten vor der Wende. Die Häuser werden grauer, hier und da verlassene, halb verfallene Ruinen, die von vergangenen Zeiten erzählen. Sporadisch mal ein Gehöft, hier und da ein neueres Einfamilienhaus. Der übliche Kitsch im Vorgarten, der ein wenig Farbe ins Bild bringt. Der Herbst ist fortgeschritten. Bäume, Äcker, Raps. Wohl schön, wenn der Raps irgendwann wieder blüht. Der Ort, in dem unser Hotel liegt, liegt weit ab. Wenn ich böse wäre, dann würde ich sagen: Am Arsch der Heide. Wir erreichen über eine holprige, ehemals asphaltierte Straße den Ort. Hier ist auch das Ende der Straße. Unser Ziel. Ich freue mich, dass unser Navi diesen Ort noch kannte. Gollwitz. Eine kleine Häuseransammlung am Rande von Poel. Die Häuser drängen sich um einen Löschteich, der von nicht mehr als 12 Enten gleichzeitig beschwommen werden kann. Baden nicht möglich. Vermutlich fehlt deshalb ein Hinweisschild `Baden verboten´. Die Straßen werden zu Sandpisten. Das Hotel finden wir in einem kleinen Stichweg. Einchecken ab 15 Uhr. Wir sind wohl etwas früh. Noch keiner, der das Einchecken vor 15 Uhr erledigen möchte oder kann. Wir parken unser Auto und machen einen kleinen Spaziergang durch den Ort. Wir haben nach 7 Minuten alles gesehen und machen einen Abstecher zum Strand. Die Badesaison ist wohl schon durch. Nicht einmal ein Hundebesitzer, der mal raus muss. Ich stehe am Strand und blicke auf die Ostsee. 150 Meter hinter dem Arsch der Heide. Dahinten ist irgendwo Schweden. Es kann nicht einsamer dort sein.

Das Einchecken beginnt um Punkt 15 Uhr. Schleppend. Es ist deutlich voller als ich erwartet hätte. Alle Gäste versuchen mit dem eigenen Auto möglichst in der Lobby zu parken. Das Publikum meidet weite Wege mit schwerem Gepäck. Ein Hauch von Reha-Klinik liegt in der Luft. Die Kinder halten sich wacker. Wir drücken den Altersdurchschnitt im Hotel um mindestens eine ganze Generation nach unten. Zur Begrüßung gibt es einen Glühwein. Es sind 17 Grad draußen.

Auf dem Weg zum Zimmer kommen wir an einem Getränkeautomaten vorbei. Schokolade, Wasser, Cola und eine ganze Reihe mit Flachmännern, die den lokal gebrannten Schnaps aus der Region zum Mitnehmen anbieten. Frisch aufgefüllt. Das Zimmer ist in Ordnung. Genießen die Sauna und den Pool. Alleine. Zum Abendbrot kommen wir an dem Getränkeautomaten wieder vorbei. Der Schnaps ist ausverkauft. Der Ort und das Hotel bieten keinerlei Gastronomie zum Abend. Es ist nicht mehr die Jahreszeit.

Frühstück. Gehen extra später, da die meisten im Hotel nach unserer Einschätzung Frühaufsteher sind. Der Automat ist frisch mit neuen Schnäpsen befüllt. Das Frühstück ist gut und solide. Wir sitzen tatsächlich nach kurzer Zeit recht alleine in dem Frühstücksraum. Unsere Rechnung ist aufgegangen. Wir lassen uns Zeit. Die haben wir. Auf dem Weg zum Zimmer sehen wir niemanden. Einige Fläschchen fehlen bereits wieder in dem Automaten.

Wir besuchen Wismar. Alte Hansestadt, immer eine Reise wert und das Wetter macht es noch schöner. Tolle Stadt, viel Geschichte. Genießen den Tag. Am Abend ist der Automat schon vor dem Abendbrot wieder geleert. Ich bin beeindruckt. Noch immer keine Gastronomie im Ort.